司法書士にとってホームページは重要?作成のポイントや事例、集客術を紹介

司法書士事務所のホームページを作りたい方のなかには、「どんなコンテンツやデザインが良いのかわからない」という悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか。

司法書士にとって、ホームページは今や欠かせない存在です。

インターネットが情報収集の主流となった現代は、ホームページが依頼者との最初の接点として重要な役割を果たしています。

また、事務所の魅力や実績を発信することで安心感を与えるとともに、新たな顧客との出会いにもつながることがポイントです。

この記事では司法書士のホームページの重要性や効果的な作成方法、ホームページと相性の良い集客方法について詳しく解説します。

司法書士にとってホームページが重要な理由

司法書士にとって、ホームページは専門知識や信頼性を伝えるための基本的なツールです。

ホームページこそ、クライアントに第一印象を与えるブランディングの場。

司法書士がホームページを持つべき理由として、次が挙げられます。

- 司法書士としての信頼性の確保

- 潜在顧客へのアプローチ

- 競合との差別化

- 問い合わせの質向上

以下からは、それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。

司法書士としての信頼性の確保

司法書士にとって、信頼性の確保は事務所運営の基盤です。

信頼を築くためにホームページは欠かせない存在です。

司法書士を探している方々は、「この事務所に任せても大丈夫か」「親身に相談に乗ってもらえるだろうか」といった不安や疑問を抱えています。

こうした不安を解消するために、ホームページが果たす役割は重要です。

具体的には、得意分野や実績、スタッフのプロフィール、事務所の理念やサービス内容を簡潔かつわかりやすく示すことで、ブランディングの役割を果たします。

「信頼できる司法書士事務所」として認知されることにより、問い合わせの増加や新規の依頼につながるのです。

潜在顧客へのアプローチ

司法書士がホームページを持つことで、潜在顧客に自然にアプローチできるようになります。

多くの方は困りごとや相談先をインターネットで調べるため、ホームページがなければ情報が届かず、潜在顧客を逃してしまう可能性があります。

一方で、ホームページを通じて事務所の強みやサービス内容、実績などをわかりやすく発信することで、「この事務所に相談してみたい」と感じてもらうきっかけをつくることができるのです。

また、SEO対策を実施して検索結果で上位に表示されるようにすれば、より多くの人の目に留まり、アプローチの機会を大きく広げることが可能です。

ホームページは、情報発信の場にとどまらず、新しい顧客とつながる大切な窓口です。

競合との差別化

司法書士のホームページは、差別化を図るための重要なツールでもあります。

多くの司法書士事務所があるなかで、自社の強みや独自のサービスをホームページ上でアピールすることで、ユーザーに「この事務所に頼んでみよう」と思ってもらえる可能性が高くなります。

たとえば、専門分野のサービス内容や地域密着型の対応、さらには事務所独自のこだわりや強みをアピールすることで競合との差別化が可能です。

また、専門的な知識やノウハウをわかりやすく伝えることで、「ここなら丁寧に対応してくれるだろう」という安心感や期待感を高めることができます。

他事務所との差を明確にし、問い合わせにつながるホームページを作ることが選ばれる司法書士事務所への第一歩になります。

問い合わせの質向上

情報が整理されていないホームページだと、「自分の相談に対応してもらえるのか」「費用はいくらか」といった基本もわからず、読者が離脱してしまいます。

それどころか、業務に結びつかない相談やミスマッチが増え、時間だけが消えてしまうことに。

反対に、サービス内容、料金体系、必要書類を事前に明示すれば、訪問者は問い合わせ前に自分の状況と照らし合わせられます。

すると、面談の前から課題が固まった見込み客が増え、成約に進みやすくなるのです。

たとえば、相続登記の目安費用や戸籍の集め方を明記すると、「総額はいくらかだけ知りたい」という電話よりも、「必要書類はそろえ済みで、来週の面談を予約したい」といった具体的な連絡が届きやすくなります。

集客効果のあるホームページに必要なコンテンツ

ホームページは単に「作成すれば良い」というものではありません。

特に次の10項目は、どの事務所でも意識すべきポイントです。

- 情報が整理された魅力的なトップページ

- 提供サービスの詳細

- お客様の声

- 事務所の基本情報

- 司法書士のプロフィール

- 手続きの流れ

- 料金・費用ページ

- よくある質問(FAQ)

- ブログ

- お問い合わせフォーム

以下からは、それぞれの内容について説明します。

1.情報が整理された魅力的なトップページ

事務所の第一印象を決めるトップページは、重要な役割を果たします。

訪問してくれたユーザーが最初に目にする部分であるため、どの分野に強みを持つ事務所なのかをしっかり伝え、情報を整理してわかりやすく表示することが大切です。

また、ユーザーの記憶に残りやすいよう、事務所の雰囲気が伝わる写真や業務内容に関連する画像を用いたメインビジュアルの作成も欠かせません。

アクセシビリティ

ホームページは年齢や体の状態に関係なく、誰でも見やすいことが大切です。

文字が小さすぎると読みにくく、色の組み合わせが悪いと見えづらくなります。

文字の大きさを変えやすくしたり、白と黒のコントラストを強くしたりする工夫が必要です。

音声で読み上げる機能にも合うように作れば、目が弱い方にも安心です。

入力フォームはふりがなを入れられるようにすると、名前の読みを間違えられにくくなります。

2.提供サービスの詳細

集客効果を高めるためには、提供するサービスの詳細を明確に記載することが重要です。

訪問者は自分の抱える問題を解決できるサービスを求めているため、どのような業務に対応しているのかを具体的に示す必要があります。

たとえば、相続手続きや会社設立、成年後見制度などの提供サービスを詳しく紹介することで、訪問者は必要な情報をスムーズに見つけられ、事務所への信頼感も高まるのです。

また、司法書士のサービス内容をジャンルごとに分けて整理することで、訪問者は自分の課題に関連する情報を簡単に探せるようになり、問い合わせにつなげやすくなります。

このように、専門的な情報をわかりやすく提供することで、実際の問い合わせや依頼の増加が期待でき、集客効果の向上につながります。

業務別ランディングページ

相続登記、相続放棄、遺言、家族信託、成年後見、商業登記など、テーマごとに分けたページを作ると、相談したい方がすぐにたどり着けます。

さらに「地域名×業務名」のページを作ると、「大阪 相続登記」などで調べる人に見つけてもらいやすくなります。

3.お客様の声

お客様の視点に立ち、事務所の魅力を伝えるには、お客様が抱える課題にどのように寄り添い、解決してきたかを一連の流れで紹介することが重要です。

サービス内容を具体的にイメージしてもらうことで、安心感を持ってもらえます。

また、これまでの実績を紹介すれば、事務所への信頼感を自然に高めることができます。

さらに、お客様とのつながりが感じられる写真やインタビューを掲載することで、親しみやすさを演出することも効果的です。

実際の声やリアルなエピソードを通じて、事務所の魅力がより伝わりやすくなり、信頼と共感を生むきっかけになります。

画像・著作権・守秘

お客様の写真を出すときは、必ず同意をもらうことが必要です。

顔や名前を出したくない方は、モザイクをかけたり名前を伏せたりして対応してください。

外から買った写真やイラストは、利用してよいかどうかの権利(ライセンス)を必ず確認しましょう。

権利確認を怠ると、後で法的な問題になることがあります。

4.事務所の基本情報

事務所の基本情報や特色を紹介することは、訪問者が安心してサービスを利用できる環境を整えるうえで欠かせません。

具体的には、事務所の沿革や所在地、アクセス方法を掲載することで信頼性が向上し、訪問者にとって利用しやすい事務所であることを伝えられます。

また、特定の専門分野や対応可能な地域を明確に示すことで、ほかの事務所との差別化が図れ、競争優位性を強調する効果が期待できます。

さらに、事務所の理念や価値観を伝えることで、訪問者に信頼感を与え、サービスの価値や信頼性を一層高められるのです。

法令・表記の必須項目

司法書士のホームページには、必ず載せるべき情報があります。

司法書士の名前、登録番号、所属している会の名前、事務所の住所、電話番号、営業時間です。

料金は税込みで表示し、個人情報の取り扱い方針も書かなくてはいけません。

販売に近い要素があれば、特定商取引法(ネット販売のルール)に基づく表記も必要です。

5.司法書士のプロフィール

訪問者に安心感を持ってもらうためには、司法書士のプロフィールや顔写真、経歴を紹介することが効果的です。

これまでの経験や専門性、対応可能な業務を具体的に記載することで、「この人なら安心してお願いできそう」と感じてもらいやすくなります。

また、司法書士の人柄や親しみやすさも、依頼者にとって重要なポイントの一つです。

そのため、自然な笑顔の写真などを掲載し、温かみのある雰囲気を伝えましょう。

こうした情報や写真を通じて、訪問者が司法書士に親近感を抱き、気軽に相談や依頼がしやすい環境を整えられます。

E-E-A-Tの強化

E-E-A-T(イー・イー・エー・ティー)は、Googleがホームページを評価するときに大切にしている4つの要素をまとめた言葉です。

- Experience(経験)…実際にやってきたことや体験

- Expertise(専門性)…専門知識があるかどうか

- Authoritativeness(権威性)…周りから信頼されているかどうか

- Trustworthiness(信頼性)…安心して任せられるかどうか

安心して依頼してもらうためには、信頼を示す工夫が必要です。

たとえば、資格証の写真、所属や受賞歴、実績の根拠を出すことです。

代表のあいさつや執筆者の情報を載せると、「この人が責任をもって書いている」と伝わりやすくなります。

6.手続きの流れ

依頼を考える方は、「最初の連絡から完了まで、どんな順番で進むのか」が見えると安心するものです。

ホームページに、たとえば「問い合わせ→ヒアリング→見積もり→契約→着手→完了報告→支払いの流れ」を図や短い文で示すと、先の見通しが立ちます。

依頼の流れをホームページに書いていないと、相談者から「最初に何をすればいいのか」「完了までどのくらいかかるのか」といった同じ質問が繰り返し届きます。

「同じ質問をさせられている」と感じた依頼者は、面談にたどり着く前に不安を感じてしまうもの。

ひいては、信頼を失う原因になります。

たとえば、登記の完了までの日数や、用意する書類のタイミングを書かない場合、来所後に追加の持ち物が分かって取り直しになり、満足度が下がります。

予約と問い合わせ導線

問い合わせの入り口を分かりやすくすることが大切です。

予約カレンダーを置いたり、LINE・電話・メールを並べて提示したりすると、相談者が自分に合う方法を選びやすくなります。

営業時間外には自動で受け付けできる仕組みを入れておくと安心です。

問い合わせフォームには、名前や連絡先のほか、相談したい内容を一つ二つ聞いておくと、初回の面談がスムーズに進みます。

7.料金・費用ページ

司法書士の費用は、初めて司法書士に依頼する方にとって分かりにくい点が多いもの。

初依頼の方には、費用面が不安の元になりやすいのです。

料金ページに「基本報酬」「実費(役所に払う費用)」「追加が出やすい条件」を分けて示すと、納得感が高まります。

また、目安の料金幅や事例を交えれば、電話やメールでの金額確認が減り、面談に集中しやすくなります。

たとえば、相続登記で戸籍が多い場合の追加や、不動産の数で変わる部分を書いておかないと、見積もり後に金額差が生まれがち。

見積もりと実際の料金が異なると、司法書士の信頼低下につながってしまいます。

料金の可視化

料金はなるべく早く理解できる形で出すと、依頼のハードルが下がります。

料金は必ず税込で書きましょう。

料金早見表を作り、実費(役所に払うお金)の目安も書いておくと安心です。

追加料金が出やすい条件もあらかじめ書いておきましょう。

見積りフォームや料金シミュレーターを導入すれば、依頼前にだいたいの費用感を知ってもらえます。

8.よくある質問(FAQ)

よくある質問(FAQ)は、依頼者が感じる疑問や不安をQ&A形式で解消できるため、問い合わせ前の不安軽減や事務所への信頼向上に役立つ重要なコンテンツです。

伝えたい情報を簡潔にまとめることで、サービスへの理解を深めてもらう効果もあります。

多くの顧客にとって、お問い合わせをするのは少しハードルが高い行動です。

特に、ちょっとした疑問や軽く確認したい内容では、連絡をためらうこともあるもの。

そこで、よくある質問と答えをあらかじめ掲載しておくことで、依頼者の不安を解消し、スムーズな依頼につなげることができます。

さらに、司法書士側にとっても、同じ質問への対応が減るため、相談や依頼の対応に集中できる時間を確保できるというメリットがあります。

9.ブログ

ホームページにコラムやブログを掲載することは、役立つ情報を提供するだけでなく、SEO対策にも効果的であり、ホームページから集客を目指す場合には欠かせない要素です。

たとえば、相続関連業務で豊富な経験を持つ司法書士であれば、遺言書や相続問題に関する記事を執筆することで、専門知識をアピールできます。

また、相続や不動産登記に関する最新情報を発信すれば、事務所の信頼性を高めるだけでなく、サイト全体を活性化する効果も期待できます。

しかし、「業務が忙しくてブログを書く時間がない」という司法書士の方もいるのではないでしょうか。

ブログやコラムに割く時間がない場合には、SEOに強い専門家にブログの執筆やホームページの運用を依頼するのがおすすめです。

ドットアンドノードでは、これまでに5,000記事以上の納品実績があり、継続率も90%という高い評価をいただいています。

初回は1記事を無料で作成いたしますので、どのような記事内容になるかを事前にご確認いただけます。

ブログを活用した集客をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

コンテンツ運用計画

ブログを動かすなら、あらかじめ記事テーマを棚卸ししておくと続けやすいです。

相続や登記など、よく聞かれる質問を記事にするのも効果的です。

更新は月1回でもよいので、止まらないことが大切。

法改正があったらすぐに直せるよう、更新の流れを決めておきましょう。

誤字や内容の間違いを防ぐために、公開前に必ず確認する人を決めると安心です。

10.お問い合わせフォーム

どれだけ魅力的なホームページでも、問い合わせがしづらい設計では利用者に不便を感じさせ、結果的に相談してもらう機会を逃してしまう可能性があります。

依頼を検討している方が迷わず問い合わせできるよう、わかりやすい導線を確保し、適切な場所に問い合わせフォームを設置することが大切です。

また、入力項目が多すぎると手間に感じて問い合わせを諦めてしまうことがあるため、必要な情報に絞った簡潔なフォームを用意することをおすすめします。

セキュリティ

問い合わせフォームには、セキュリティ対策が欠かせません。

常時SSL(アドレスがhttpsで始まる形)にし、送信内容を暗号化して守ることです。

送信時には「この内容は送信されます」と注意を出すと、相談者も安心できます。

スパムと成り済ましの対策

スパム(迷惑メッセージ)を防ぐには、ロボット判定の仕組み(reCAPTCHAなど)を入れるとよいです。

成り済まし防止のために、メールにはSPF・DKIM・DMARC(送信元確認の仕組み)を設定しましょう。

スパムやなりすまし対策により、偽のメールが依頼者に届きにくくなります。

訪問者の負担を減らし、問い合わせのハードルを下げる工夫を心がけましょう。

司法書士がホームページ制作を依頼する際の流れ

ホームページを作るとき、ただデザインを決めるだけで終わりではありません。

事前の準備から公開後の運用まで順番に進めることで、無駄なく質の高いサイトを完成させることができます。

下の表では、ホームページ制作における全体の流れをまとめています。

| 段階 |

目的 |

主な作業 |

|---|---|---|

| 事前準備 | 伝える内容を整理 | 強み、対象業務、対応エリア、料金の方針、写真素材の用意 |

| 問い合わせ | 相性の確認 | 制作会社へ連絡、過去事例の確認、概算の相談 |

| ヒアリング | 要件の確定 | 目的、ターゲット、必要ページ数、機能、納期の確認 |

| 提案・見積もり | 内容と費用の合意 | サイト構成案、デザイン方針、見積書の確認 |

| 契約 | 進め方の決定 | 契約書締結、スケジュール確定、担当者決定 |

| 原稿と素材の準備 | 情報精度の担保 | サービス説明文、料金表、写真、ロゴ、地図、事例の用意 ※料金は税込みで記載 |

| 設計・デザイン | 読者にひと目で伝わりやすくする | ワイヤー設計、デザイン案レビュー、修正依頼 |

| 制作・実装 | ホームページをサイトとして形にする | コーディング、CMS設定、フォーム設定、計測設定 |

| 動作確認 | ミス防止 | 表記、リンク、速度、スマホ表示、法的表記の確認 |

| 公開準備の技術チェック | 検索に出やすくする、読者への安心 | 独自ドメイン設定、常時SSL、XMLサイトマップ生成とSearch Console送信、robots最適化、GA4設置、電話計測とコンバージョン計測、メール認証(SPF/DKIM/DMARC) |

| 公開 | 利用開始 | ドメイン設定、サーバー設定、公開告知 |

| 運用・計測・改善 | 集客の継続 | KPI設計、月次レポート公開・分析、更新、記事追加、A/Bテスト、改善サイクル設計、保守点検 |

一つ一つの段階を丁寧に踏むことで、単なるホームページではなく、信頼を得て集客を生み出す「事務所の資産」として長く機能するサイトに育てることができます。

司法書士のホームページ制作の費用相場

テンプレート型はおおよそ10万〜30万円です。

独自設計の本格構成だと、50万円以上になる場合があります。

SEO設計やブログ運用、解析レポート、写真撮影手配などを加えると、月額の運用費が発生する形が一般的です。

私たちドットアンドノードでは、司法書士向けの構成設計、原稿づくり支援、SEO設計、ブログ運用サポート、Googleビジネスプロフィール整備、公開後の改善レポートなどを一貫して行えます。

司法書士のホームページ制作で重要な3つのポイント

司法書士のホームページ制作で押さえておきたいポイントは、次の3つです。

- ターゲット層を明確にする

- ターゲットに響くコンテンツを作る

- コンバージョンまでの導線にこだわる

以下からは、それぞれについて解説します。

ターゲット層を明確にする

まずは、誰にアピールしたいのか、ターゲット層を決めることが重要です。

明確なターゲットが設定されていれば、コンテンツやデザインの方向性も自然に固まります。

事務所の強みや他社との差別化ポイントをしっかり把握し、「ホームページで誰に何を伝えたいのか」を具体的に決めましょう。

そのうえで、ターゲットに響くアプローチ方法を考えながら制作を進めることが大切です。

ターゲットがあいまいなままでは、必要な情報が十分に伝わらないWebサイトになる可能性があります。

司法書士によって特化している分野は異なるため、専門分野を求める顧客を明確にターゲットとして設定することが効果的です。

法人向け訴求をしたいとき

法人との関係を広げたい場合は、不動産会社や金融機関、税理士に向けたページを作りましょう。

紹介の流れを図で示したり、ダウンロードできる資料を用意したりすると、信頼感が高まります。

ターゲットに響くコンテンツを作る

ホームページでは、ターゲットとなるユーザーのニーズに寄り添った情報を提供することが重要です。

訪問者が抱える問題や悩みに応えるコンテンツを用意することで、信頼関係を築き、最終的に依頼につなげることができます。

たとえば、相続や不動産登記といった特定の分野に特化している場合、分野に関心を持つユーザーに向けた具体的で役立つ情報を中心にコンテンツを作成することが効果的です。

特化型コンテンツを作れば、ターゲット層にしっかりとアピールでき、問い合わせや依頼の増加が期待できます。

どれほどデザインが優れたホームページでも、ターゲットのニーズに応えたコンテンツがなければ、訪問者にとって価値を感じてもらえません。

コンテンツこそが、ユーザーの心をつかむホームページの基盤です。

地域×業務ページの設計

「地域名+業務名」で検索されることを考え、「大阪 相続登記」「名古屋 相続放棄」などのページを作ると効果的です。

地域と業務を組み合わせたページが多いほど、見込み客の目に留まりやすくなります。

コンバージョンまでの導線にこだわる

訪問者が気軽に問い合わせや予約をできるように、導線を工夫することが大切です。

たとえ魅力的なホームページでも、訪問者が「この司法書士事務所に相談しよう」と思ったときに、問い合わせや予約の方法がわかりにくかったり、複雑だったりするとせっかくのチャンスを逃してしまうことになります。

そこで、問い合わせフォームや予約ボタンは目立つ場所に配置したり、固定表示にしたりするなどして、ユーザーがすぐにアクションできるように工夫することが重要です。

また、電話番号だけでなく、LINEやメールアドレスなど複数の連絡手段を提供することで、さまざまな状況のユーザーが気軽に問い合わせしやすくなります。

導線にこだわることで、訪問者が迷わず行動に移せるようになり、最終的に受任につながる可能性が高くなります。

司法書士のホームページ事例6選

これからホームページを作ろうとしている司法書士の方は、具体的なイメージが湧かないことも多いのではないでしょうか。

そこで、司法書士のホームページ事例として、次の6件を紹介します。

- 荒俣政吉司法書士行政書士事務所のホームページ

- もりおか司法書士事務所のホームページ

- 司法書士中村美輝事務所のホームページ

- 司法書士法人コネクションのホームページ

- 井上司法書士事務所のホームページ

- 司法書士市ノ澤事務所のホームページ

どの事務所も特色をよく反映しており、参考になる部分も多いです。

以下からは、各事例の特徴について詳しく見ていきましょう。

荒俣政吉司法書士行政書士事務所のホームページ

相続を中心に集客する構成です。

「相続手続おまかせコース」を柱のサービスとして打ち出し。

戸籍収集から名義変更、金融機関の手続きまで一括で進める流れが分かります。

初回相談無料、遺産総額に応じたパック料金で費用が読みやすい点も、依頼者にとっての安心材料。

ドットアンドノードによるリニューアル後は、問い合わせ数が月1件程度から3件以上の成約へと安定。

広告経由の成約率も8割前後と、高水準を維持しています。

さらに更新や修正はほぼ任せきりでも運営が回るように仕組み化済み。

ホームページ運用に関する実務の負担を減らせる点が強みです。

導線は、料金早見、相談の流れ、サービス比較、問い合わせボタンを短い距離で配置し、スマホでも迷いにくい作りです。

相続放棄や遺言、成年後見など関連ページへの移動も分かりやすく、検討中の方が次に進みやすくなりました。

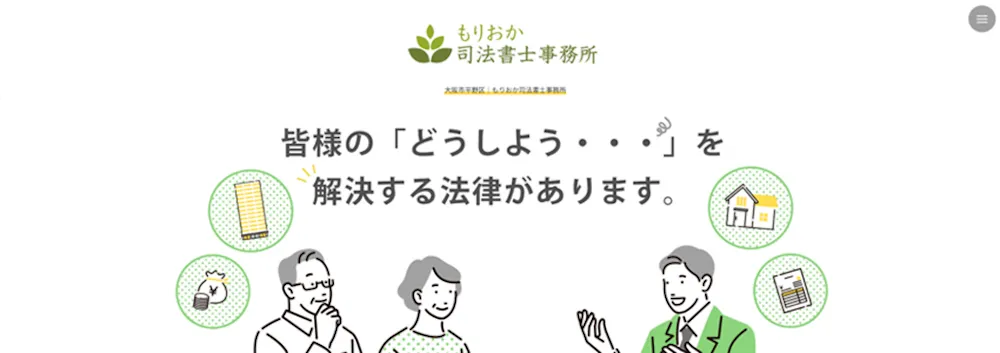

もりおか司法書士事務所のホームページ

出典:もりおか司法書士事務所

「もりおか司法書士事務所」のホームページは、訪問者に安心感を与えるユーザーフレンドリーなデザインが特徴です。

明るいカラーや親しみやすいフォント、シンプルなナビゲーションで必要な情報へ簡単にアクセスできます。

専門知識や手続きの流れもわかりやすく解説され、法律問題の敷居を下げている点がポイントです。

また、「大阪で一番親切な事務所」を目指す理念や地域密着型のアプローチも親しみやすさを強調。

料金やサービス内容が明確で、問い合わせフォームも使いやすく設計されています。

司法書士中村美輝事務所のホームページ

出典:司法書士中村美輝事務所

「司法書士中村美輝事務所」のホームページは、余白を活かしたシンプルで優しいデザインが特徴です。

アイコンを効果的に用い、必要な情報を的確に伝える工夫がされています。

相続登記や会社設立の手続きについて、費用の目安を含めたわかりやすい解説を掲載。

司法書士の顔写真や親しみやすい色合いが、訪問者に安心感を与えます。

ナビゲーションのわかりやすさや問い合わせフォームの利便性も高く、専門性と使いやすさが際立つ事例です。

司法書士法人コネクションのホームページ

出典:司法書士法人コネクション

「司法書士法人コネクション」のホームページは、穏やかで親しみやすい雰囲気が伝わるデザインが特徴です。

司法書士が顧客と話す写真が掲載されており、自然な信頼感や親近感が感じられます。

また、縦書きのキャッチコピーが目を引き、配置の工夫によって訪問者の視線を自然に誘導する設計。

サービス内容もわかりやすく整理されており、特に相続分野に力を入れていることがページ全体から伝わります。

相続に関する相談を考えている訪問者に安心感を持ってもらいやすいサイトといえます。

井上司法書士事務所のホームページ

出典:井上司法書士事務所

「井上司法書士事務所」のホームページは、落ち着いた配色と整然としたレイアウトが特徴のデザインです。

写真をあえて控えめにし、イラストやアイコンを多用することで、親しみやすさを感じさせる仕上がりになっています。

創業1961年という長い歴史を持つ事務所ながら、重厚感のあるデザインではなく、ポップで軽やかなデザインを採用。

信頼性と親しみやすさを絶妙に両立させています。

長年続く司法書士事務所であることをアピールしつつも、訪問者にとって身近で利用しやすい印象を与えていることがポイントです。

司法書士市ノ澤事務所のホームページ

出典:司法書士市ノ澤事務所

「司法書士市ノ澤事務所」のホームページは、事務所や周辺の写真を効果的に活用し、地域に根ざした信頼感を演出しています。

背景に全面写真を取り入れつつ、固定されたスクロール式メニューバーを採用し、直感的で使いやすい設計がポイントです。

また、写真の活用と黒を基調にした配色は洗練されたスタイリッシュな印象。

提供サービスは不動産登記や商業登記、裁判書類作成、成年後見、供託など多岐にわたります。

そうした内容がわかりやすく整理されており、幅広いニーズに対応できるという信頼感ある姿勢がうかがえます。

司法書士のホームページと相性の良い集客方法

ホームページはただ作るだけでは十分な効果は得られません。

次のように、HP制作と合う集客方法を組み合わせることで、依頼へとつなげることができます。

- SEO対策

- リスティング広告

- MEO対策

- SNSの活用

- ポータルサイトへの掲載

以下からは、司法書士のホームページと相性の良い具体的な集客方法5つについて詳しく解説します。

SEO対策

司法書士事務所の集客にはSEO対策が欠かせません。

SEO(検索エンジン最適化)は、特定のキーワードで自社のページを検索結果上位に表示させる施策です。

地域やキーワードを考慮し、ターゲットにアピールするため、たとえば「地域名×司法書士」や「地域名×遺産」などのキーワードをホームページやブログに組み入れます。

SEO対策は短期間で成果は出にくいですが、継続的に行うことで、広告費を抑えた集客が可能です。

検索で見つかりやすくするための工夫

SEO対策では、記事の内容だけでなく技術も大切です。

ページが速く表示されるか(コアウェブバイタル)、スマホで見やすいか、Googleが読み取りやすい構造(構造化データ)になっているかが関わります。

FAQやパンくずリストを入れるのも効果的です。

リスティング広告

リスティング広告は、GoogleやYahooの検索画面に出る広告です。

「地域名+相続登記」などの言葉で出せます。

無関係な検索に出さないために、不要な言葉を除外する設定(否定キーワード)も可能。

広告文には誇張やうその表現を入れないことが大切です。

MEO対策

MEO対策とは、Googleで「地域名×司法書士」などと検索した際に、Googleマップ上で自事務所を目立つ形で表示させるための方法です。

対策は比較的簡単です。

事務所の情報や営業時間、住所などをGoogleビジネスプロフィールに登録するだけ。

以上で、一定程度の上位表示が期待できます。

また、登録時に対応エリアや事業内容を詳しく記入することで、何もしないより効果的にアピールできます。

MEO対策で知っておきたいこととして、次の2つがあります。

- Googleマップで目立つ工夫

- 口コミへの対応と信頼の守り方

以下から、それぞれ詳しく見ていきましょう。

Googleマップで目立つ工夫

MEOはGoogleマップで事務所を目立たせる方法です。

そのため、事務所名・住所・電話番号をすべてのページで同じ表記にすることが大切。

カテゴリは「司法書士事務所」を選び、写真も定期的に投稿すると信頼が増します。

口コミへの対応方法・信頼の守り方

Googleマップに口コミを集めると集客につながります。

相談が終わった方に、強制にならないよう、自然にお願いしてみましょう。

悪い口コミが来た場合も放置せず、冷静に返事を書くことが信頼を守るポイントです。

SNSの活用

FacebookやX(旧Twitter)などのSNSを活用することは、現代のビジネス集客において欠かせない手法です。

SNSは情報の拡散力が高いもの。

投稿次第で多くの方に情報を届けられ、事務所の存在を知ってもらえる機会が増えます。

コメントや返信を通じて、相談者と距離を縮めることもできます。

ホームページや資料だけでは伝わりにくい司法書士の人柄や、士業にありがちな堅いイメージを和らげられるのも利点です。

SNS運用上の注意点

投稿内容には注意が必要です。

SNSでは、目立つ投稿をして多くの人に一気に拡散されることを「バズる」と呼びます。

短期間で広く知られるきっかけになる半面、バズを狙った軽い表現や不適切な発信は、士業らしさを欠いたものと受け止められてしまうことも。

SNSは拡散力がある分、炎上によってブランドを傷つける危険性もあるため、発信は「信頼性」と「誠実さ」を意識して行うことが大切です。

ポータルサイトへの掲載

ポータルサイトは、すでにSEO対策が施されており、検索結果で上位に表示されているメディアに掲載することで集客を目指す方法です。

料金形態は月額制や成果報酬制などがあり、即効性の高い手法とされています。

ただし、掲載料が高額になる場合もあるため、予算に余裕がない場合は初期費用を抑えられるサイトを選ぶのがおすすめです。

司法書士向けには、「士業らくらく検索ネット」や「司法書士検索サイト」が送客実績で高い評価を得ています。

各ポータルの送客実績は案件ジャンルや地域で差があります。

媒体資料や導入事例を確認し、料金と露出枠を比較して選定するのが安全です。

司法書士に合ったホームページ制作会社を選ぶためのチェックポイント

司法書士がホームページ制作を依頼する場合、ただ作るだけではなく、専門性と集客力を両立できるかが重要です。

次の観点を押さえることで、安心して任せられる制作会社を選べます。

- 司法書士のホームページ制作実績があるか

- SEOや集客支援に強いか

- 制作費用の内訳と追加費用の有無が明確か

- 制作後のサポート体制が充実しているか

- コミュニケーションが円滑に取れるか

以下からは、こうしたチェックポイントを一つずつ詳しく見ていきましょう。

司法書士のホームページ制作実績があるか

司法書士のホームページを作った経験がある会社なら、相続や登記、後見などのサービスをわかりやすく表現できます。

また、司法書士にとって大切な「信頼感」や「誠実さ」をデザインで伝える工夫もできます。

経験がない会社に任せると、専門用語を間違えたり説明不足になったりして、相談者が誤解してしまうことがあるのです。

たとえば、相続放棄の期限を書いていないと、期限を過ぎてから問い合わせが入り、依頼につながらず信用を落とす結果になってしまいます。

SEOや集客支援に強いか

ホームページは作っただけでは人に見てもらえません。

検索で上に出やすくする工夫(SEO対策)、Googleビジネスプロフィール(Google地図や検索に表示される事務所情報)の運用支援、ブログ記事やコラムの作成支援、SNSや地図検索(MEO)との連携に対応できる会社を選ぶことが大切です。

こうしたネット集客が弱い会社に任せると、公開直後は人が集まっても、数か月後にはアクセスが減り、問い合わせ数が落ち込んでしまいます。

たとえば、名前検索では出てきても「地域名+業務名」で検索順位が上がらなければ、新規の問い合わせが増えず月数件のまま固定されることもあります。

制作費用の内訳と追加費用の有無が明確か

見積もりは「一式」とだけ書かれているものではなく、デザイン費、コーディング(ホームページを形にする作業)費、システム開発費、文章作成費、写真撮影の費用など、内訳が細かく出されているか確認しましょう。

途中で仕様を変えた時の追加費用や、公開後にかかる保守費・サーバー代・ドメイン代・更新のサポート費なども前もって聞いておくことが必要です。

内容があいまいだと、公開直前になって思わぬ追加料金が発生し、資金やスケジュールに支障が出るおそれがあります。

制作後のサポート体制が充実しているか

司法書士の仕事では、法改正に振り回されたり、改正に伴う工数の変化により、料金変更などが頻繁に起きます。

そのため、自分で更新できる仕組み(CMS、たとえばWordPressなど)を導入してもらえるか、またはHP制作会社から更新の手順書を渡してもらえるかが大切です。

公開後にトラブルが起きた時の対応、セキュリティ対策、定期的な点検まで任せられる会社だと安心。

サポートが弱い制作会社だと、司法書士にホームページ編集の知識が貯まりません。

情報の更新が遅れ、誤った料金や古い制度の情報が数週間も表示されてしまい、信頼を失うことになります。

たとえば、登録免許税が改定されたのにホームページが古いままだと、依頼者に説明する手間が増え、不満の元となります。

コミュニケーションが円滑に取れるか

ホームページ制作は数か月にわたって続くことが多いです。

制作会社の担当者の返答が早いかどうか、こちらの要望をしっかり聞いてくれるか、修正内容をわかりやすく伝えてくれるかを確認しましょう。

打ち合わせの方法も、訪問、オンライン、電話など希望に合わせて対応してもらえると進行がスムーズです。

連絡が遅い会社を選んでしまうと、ホームページ公開が何か月も遅れ、忙しい時期の集客のチャンスを逃してしまいます。

司法書士がホームページを作成する際によくある質問

ホームページを作ろうとすると、よく出てくる疑問があります。

あらかじめ答えを知っておくと、不安が減って行動に移しやすくなります。

よくある質問は次のとおりです。

- ホームページの作成から公開までにどれくらいの期間がかかりますか?

- ホームページを作っただけで集客できますか?

- 作成後も更新は必要ですか?

- サイトに必ず載せるべき表記は何ですか?

- セキュリティは何をしたら安心ですか?

以下からは、こうした質問について詳しく見ていきましょう。

ホームページの作成から公開までにどれくらいの期間がかかりますか?

期間は規模と準備状況で変わります。

シンプルなテンプレート型は1か月〜2か月ほど。

独自のデザインやコンテンツ、ページ数が多い場合は3か月以上になる場合があります。

原稿や写真を自分で用意する工程が長引くと、全体が遅れがちです。

準備が早ければ、公開までの道のりは短くなります。

また、すべてのページが完成するのを待たずに、事務所情報やサービス紹介など基本ページを先に公開する方法もあります。

全体を公開するまでの間にブログ記事を動かしていけば、検索エンジンに早く取り上げられやすくなる可能性も。

したがって、固定ページの表示も早まります。

こうした段階的な公開を意識すると、集客のスタートを前倒しできます。

ホームページを作っただけで集客できますか?

公開だけでは安定した集客につながりません。

検索エンジン最適化やブログ更新、Googleビジネスプロフィールの整備などを継続する必要があります。

更新が止まると検索の評価が落ち、表示回数も減ります。

地域名×業務名の順位が下がると、問い合わせ数も目に見えて弱まってしまうのです。

作成後も更新は必要ですか?

更新は必須です。

更新されていないサイトは「活動していない事務所」と見られやすく、信頼が下がります。

検索(SEO)の観点でも、定期的な更新があるサイトは評価が上がりやすくなるものです。

月一回の料金見直しや事例追加だけでも、相談者の不安が減り、問い合わせの確度が上がります。

サイトに必ず載せるべき表記は何ですか?

司法書士の名前、登録番号、所属する会の名前、住所、電話番号、営業時間を必ず書きましょう。

料金は税込みで出し、個人情報の取り扱い方針も必要です。

セキュリティは何をしたら安心ですか?

ホームページ全体をhttpsにし、問い合わせフォームを暗号化するのが基本です。

メールにはSPF・DKIM・DMARC(送信元確認の仕組み)を設定すると、なりすましを防ぎやすくなります。

ホームページ×Web集客で顧客獲得につなげよう!

この記事では、司法書士にとってホームページがいかに重要であるかを解説し、必要なコンテンツや制作時のポイント、さらに参考になる司法書士のホームページ事例を紹介しました。

ホームページは単に作成して公開するだけでなく、効果的に集客を図るためには、継続的な取り組みが求められます。

たとえば、SEO対策は代表的な集客方法の一つです。

ドットアンドノードは、開業司法書士の成長を支援するため、Web広告運用やSEO対策、プレスリリースの発信、営業サポートなど、多岐にわたるサービスを提供しています。

事務所それぞれの課題に合わせた最適な戦略を提案し、事業の発展をサポートします。

専門分野に特化した広告運用から、営業支援、メルマガやセミナーを活用した集客コンサルティングまで幅広く対応可能です。

集客を成功させるには専門的な知識が重要です。

ドットアンドノードの経験豊富なプロがターゲットに届く効果的な戦略を提案し、目標達成を支援します。

まずはお気軽にご相談ください。