AI時代の司法書士事務所の安定経営戦略とは?コツや注意点を解説

AI技術の台頭や、デジタル化が急速に進む現代、司法書士事務所の経営環境も大きく変化しています。

従来は国家資格である司法書士を取得しているだけで、安定的に仕事が得られるとされてきました。

しかし今、司法書士の主要業務である登記業務ですら需要が減少傾向にあり、資格だけに頼った集客は難しくなってきています。

加えて、AIやオンライン申請などデジタルツールの普及によって業務の効率化が進む一方、報酬の低価格化や他事務所との競争激化も進んでおり、戦略的な経営が不可欠な時代となりました。

本記事では、AI時代に対応した司法書士事務所の安定経営戦略のポイントやコツを解説します。

司法書士にも経営戦略が必須な時代

かつて司法書士は「資格を持っているだけで一定の仕事量が見込める」という時代がありました。

しかし近年は、少子高齢化や経済状況の影響で不動産取引自体が減少しています。

法務省が毎年実施している「種類別 土地に関する登記の件数及び個数」では、土地の登記件数は1997年時点では14,747,879件だったのに対して、2010年時点では8,823,282件、2023年は7,250,556件とおおよそ5割程度減少しています。

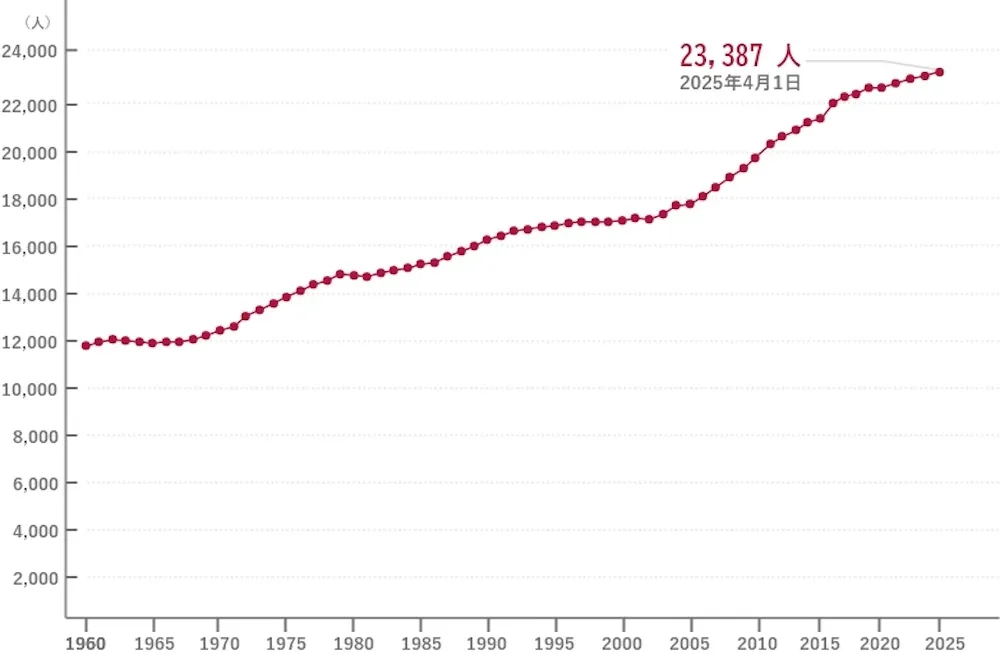

登記数が減少している現状ながら、日本司法書士会連合会が毎年4月1日に発表している「全国会員数の推移」では司法書士の会員数は増えています。

したがって、一人あたりに割り当てられる登記案件も相対的に減少しているのが現在の司法書士市場です。

さらにインターネットの普及により、一部の依頼者は手続き方法を自力で調べて自分で登記申請を行うケースも起こるようになりました。

また、一部の司法書士事務所ではAIやソフトウェアを活用して極端な低価格サービスを提供する動きも出ています。

たとえば、ある事務所では役員変更登記を最安3,333円といった破格で代行するサービスまでリリースしており、従来より報酬水準が大幅に下がる場面も見られます。

つまり「資格さえあれば安泰」という時代は既に終わり、司法書士事務所も戦略的に経営しなければ安定的に仕事を得られない時代だといえます。

AIやデジタル化の波に対応しつつ、事務所経営を軌道に乗せるための明確なビジョンと戦略が求められているのです。

司法書士が取り入れるべき経営戦略

環境変化に対応するため、司法書士事務所が積極的に取り入れるべき経営戦略として次が挙げられます。

- 付加価値の高い業務へのシフト

- サービス差別化の強化

- 徹底した業務効率化(DX化)の推進

- 業務におけるAI活用

- 他業種との協業

- 顧客生涯価値(LTV)の最大化

- 営業・マーケティングの仕組み化

ここからは、それぞれの経営戦略について、具体的に解説します。

付加価値の高い業務へのシフト

司法書士業務の中でも、相続・遺言、不動産登記、企業法務などは需要がいまだに存在します。

しかし、AIやオンライン申請の普及で、定型的な書類作成や申請手続きは徐々に自動化が進みました。

今や、人間がいなくても処理できる業務が増えつつあります。

こうした「従来型の単純業務」にばかり依存していると、将来的に業務量や報酬が縮小しかねません。

そこで重要になるのが、より付加価値の高い業務分野へのシフトです。

具体的には、AIが苦手とする複雑な法律判断や、依頼者ごとの事情に応じた柔軟な対応が必要な場面に注力するということ。

たとえば家族構成や資産状況に合わせた相続・信託のコンサルティング業務は、家庭ごとに異なる提案が必要になるため、AIでは対応しきれません。

依頼者の利益を守る適切なアドバイスや判断、きめ細かな意思疎通など、人間だからこそ提供できる「対面価値」を伴うサービスに軸足を移すのです。

AIにはできない複雑な案件の処理や、依頼者の気持ちに寄り添う丁寧なコミュニケーションは依然として司法書士に求められています。

むしろ、そうした「人間ならではの業務」の価値は、AI時代に高まっています。

もちろん、AIや専門ソフトも積極的に活用して業務効率化を図りつつ、浮いた時間をこうした高付加価値サービスの提供に充てることがポイントです。

ルーチンワークはテクノロジーに任せ、人間は「人にしかできない仕事」に力を集中させる戦略が、今後の司法書士には求められます。

依頼者から見ても「この事務所に頼むと安心だ」「プロに相談して良かった」と感じてもらえる場面が増え、結果的に事務所の存在価値と収益力の向上につながるのです。

サービス差別化の強化

同業他社との差別化を図ることも、AI時代に生き残るための重要な戦略です。

「他の司法書士事務所が提供できない独自のサービス」や、強みを打ち出すことで、価格競争に巻き込まれずに選ばれる事務所になれます。

一つの方向性は、「高齢化社会で需要が高まる分野」に専門特化することです。

たとえば近年注目を集めている家族信託(民事信託)や事業承継といった、複雑な案件に対応できる体制を整えることが考えられます。

家族信託は、財産管理や相続対策の新たな手法として注目度が上がっており、相談件数や手続き件数も年々増えている状態。

これまで家族信託を扱った経験が少ない事務所も多いため、いち早くノウハウを蓄積し「信託案件に強い司法書士」として差別化できれば、他にはない付加価値を提供できます。

また事業承継についても、中小企業の世代交代が進む中でニーズが高まる分野です。

会社の株式や不動産の承継に伴う各種登記手続き、後継者への経営権移譲のサポートなど、司法書士が関与できる場面は多くあります。

こうした分野で専門性を磨き、「相続・信託なら◯◯事務所」「事業承継の相談なら◯◯司法書士」といった評価を得られれば、安定的な集客につながるのです。

もう一つの方向性は、サービスの総合力で差別化することです。

たとえばベンチャー企業や中小企業の支援に特化し、会社設立から各種許認可取得、商業登記、コンプライアンス相談までワンストップで提供できる体制を構築するといった方法。

同じ司法書士業務でも、単に登記を代行するだけでなく行政書士や税理士と連携して会社設立のトータルサポートを行ったり、設立後も役員変更・増資などの登記手続や契約書作成支援を継続提供したりすれば、クライアント企業にとって頼れる「ブレーン」として差別化できます。

実際に、他士業や他業種と提携して「どんな相談でもまず自事務所に来てもらえれば解決できる」体制を築いている司法書士事務所も存在します。

このようにサービス範囲や提供方法を工夫し、自社だけの強みを打ち出すことで、価格だけではない選ばれる理由を作り出すことが重要です。

徹底した業務効率化(DX化)の推進

少人数で効率よく収益を上げるには、デジタルトランスフォーメーション(DX)による徹底した業務効率化が欠かせません。

具体的には、クラウド型の業務管理システムや電子契約サービスなど、使えるものは積極的に導入しましょう。

登記申請書類の作成支援ソフトやオンライン申請システムを活用すれば、手作業のミスを減らしつつ申請業務の時間短縮が図れます。

実際、AIを搭載した自動書類作成システムの導入により、不動産登記や商業登記の申請手続きにおける正確性・スピードが大きく向上した例も。

書類のひな型作成やデータ入力の自動化といった機能は、多くの司法書士事務所にとって業務負担の軽減につながるものです。

さらに、DX推進により「場所にとらわれない業務体制」も構築可能です。

クラウドの案件管理システムと電子契約を組み合わせれば、依頼者が遠方でも事務所に足を運ぶことなく契約・申請手続きを終わらせられます。

Zoomなどを使ったオンライン面談と電子署名の普及により、コロナ禍以降は非対面でスムーズに依頼を進めるケースも増えました。

オンライン化は、依頼者にとって利便性が向上する嬉しいもの。

事務所側も、移動時間の削減や全国からの集客というメリットがあります。

また、主要業務以外のバックオフィス業務については外部リソースの活用も検討しましょう。

経理記帳や給与計算、電話受付、IT保守などを専門業者に外注することで、司法書士本人とスタッフは本来業務に専念できます。

こうした「業務の選択と集中」を進めて生産性を高めることが、少人数の事務所でも売上を伸ばし安定経営を実現する鍵です。

実際に、クラウド会計ソフトやオンライン秘書サービスを導入してスタッフ数を増やさずに案件対応数を伸ばしている事務所もあります。

単価アップだけでなく費用削減や生産性向上による利益率アップの観点からも、DXによる業務効率化はぜひ考えたいテーマです。

業務におけるAI活用

「AIのせいで司法書士の仕事が奪われる」といった悲観的な声も聞かれます。

しかし、実際にはAIを上手に活用することで業務効率と提供価値を飛躍的に高めるチャンスがあります。

見方を変えれば、AIは司法書士から仕事を奪う存在ではなく、司法書士の働き方を進化させるツールになり得るのです。

たとえば、これまで人手で行っていた契約書や議事録のドラフト作成をAIに手伝わせれば、短時間でひな型を準備できます。

実際、申請書類の作成補助ソフトはバージョンアップのたびに精度が向上しており、必要書類の収集や様式チェックなど人間が行うより効率的になりました。

AIによってこうした手間のかかる事務作業の工数が削減できれば、その分新規案件の開拓や依頼者対応など他の業務に時間を充てられます。

少人数でも今まで以上に多くの案件を同時進行できるようになり、結果として事務所全体の収益力アップにつながるわけです。

さらに、AI活用により今まで手が回らなかったサービスを提供可能になるケースもあります。

チャットボットを導入すれば24時間簡単な問い合わせ対応が可能になり、営業時間外でも依頼者を逃さない体制が作れます。

蓄積した相談データをAIが分析して依頼者ごとに最適な提案を自動でリストアップしてくれるような仕組みがあれば、提案漏れを防ぎ、サービス品質の向上も期待できるようになるはず。

このようにAIは「業務の効率化ツール」であると同時に「サービス拡充のためのパートナー」ともなり得ます。

重要なのは、AIに任せられる部分は積極的に任せつつ、司法書士自身は先述の高付加価値業務に集中する戦略的な役割分担です。

「AIにできることはAIに、人間にしかできないことは人間が」と割り切って活用することで、今まで以上に少人数・短時間で質の高いサービス提供が可能になるのです。

AIを前向きに受け入れ活用し、「AIによって生まれた時間を、より注力すべき業務に振り向けられるようになった」という好循環を生み出していきましょう。

他業種との協業

司法書士事務所の経営を安定させるには、他業種・他士業との協業もおすすめです。

単独で提供できるサービスには限界があります。

しかし、関連分野の専門家と手を組むことで、ワンストップの広範なサービス提供が可能となり、依頼者から選ばれやすくなるのです。

また、協業によって紹介案件を増やすことも現実的になります。

たとえば、行政書士・税理士・弁護士・不動産会社などとパートナーシップを結べば、依頼者のニーズにワンストップで応えられる体制を築けるわけです。

ある行政書士事務所では、司法書士や税理士、不動産鑑定士などと連携し「どんな相談でも自分の事務所に持ち込めば解決できる」という強みを打ち出しています。

司法書士側から見ても、行政書士と組めば会社設立時の定款認証や許認可取得手続きを任せられる点は嬉しいところ。

税理士と連携すれば、相続発生時の税務申告や法人顧客の税務相談を安心して紹介できます。

異なる専門家同士が相互に案件を紹介し合う関係を築ければ、単独では得られなかった案件をカバーでき、安定した集客経路の拡大につながります。

地方銀行や信用金庫、不動産仲介会社とのネットワーク作りもおすすめです。

金融機関は、融資や相続関連で司法書士を必要とする場面が多いもの。

提携すれば、案件を優先的に紹介してもらえる可能性があります。

不動産会社と良い関係を築けば、売買や賃貸管理に伴う登記手続きをまとめて依頼されることも。

実際に「Web集客を始めてから、不動産業者への営業がしやすくなり、取引できる不動産業者の数が増えた」という例もみられます。

要するに、司法書士が自前で提供できる範囲に他分野の専門力を組み合わせることで、「頼れる相談窓口」としての存在感を高め、安定した案件確保へ結びつける戦略が「他業種との協業」です。

顧客生涯価値(LTV)の最大化

顧客一人ひとりとの取引機会を一度きりで終わらせず、長期にわたる継続的なお付き合いに発展させることも、安定経営には重要です。

マーケティング用語でLTV(LifeTimeValue:顧客生涯価値)といわれる考え方で、「一度きりの売上」でなく「生涯にわたってもたらされる価値」を最大化することで、長期的・安定的な収益源を育てることができる、というもの。

司法書士業務は性質上、相続や不動産売買、会社設立といった特定のイベント時にスポットで依頼を受けるケースが多いです。

しかしながら、実はその後にも継続支援の機会があるのです。

たとえば相続登記の依頼を受けた場合、登記完了が司法書士にとっての「案件完了」です。

しかし、依頼者にとっては財産管理や二次相続の備えといった新たなスタートが。

そこで、相続登記後も「相続財産の管理や活用について何かお困りごとはありませんか?」と継続相談を呼びかけることで、不動産の売却・有効活用支援や遺言書作成、成年後見申立てなど次のニーズに繋げることができます。

このように依頼者の人生の各ステージに伴走し、継続的に寄り添う姿勢が結果的にLTVの向上につながるのです。

法人顧客においても同様です。

会社設立をお手伝いしたら終わりではなく、設立後の役員変更や増資、新事業開始に伴う定款変更、事業承継など将来の節目節目でサポートできる機会があります。

定期的に連絡を取って課題をヒアリングしたり、最新の法改正情報をニュースレターで提供したりすることで、「また何かあったらこの司法書士に頼もう」と思い出してもらえる関係性を築きましょう。

一度きりでなく長期に信頼関係を構築できれば、紹介やリピートによる売上が積み上がり、安定経営が実現します。

目先の一件一件の完了をゴールにせず、依頼者との関係を次のステップに繋げていく意識が重要なのです。

「今回も頼んで良かった。また何かあればお願いしよう」と思われる存在になることで、顧客一人当たりから生まれる生涯価値を最大化していきましょう。

営業・マーケティングの仕組み化

司法書士業界では古くから、顧客紹介による集客(いわゆる口コミや取引先からの紹介)が一般的でした。

しかし、AIやデジタル技術の普及で同業他社との競争が激しくなっている現在、従来どおり紹介だけに頼っていては十分な案件を確保できない可能性が高まっています。

これまで見てきたように、司法書士有資格者の数は年々増加傾向です。

反対に、市場全体の登記件数は減少しています。

待っているだけでは仕事が来ない時代においては、事務所自ら案件を獲得する仕組みを持つことが重要です。

具体的には、ホームページやSNSを活用した情報発信、SEO対策による検索エンジン経由の集客、リスティング広告や地元密着のチラシ・DM、セミナー開催など。

多角的なマーケティング施策を組み合わせて、安定した集客フローを構築しましょう。

ポイントは、「一度仕組みを作ってしまえば、半自動的に見込み客を獲得できる」という体制を整えることです。

たとえば、相続専門の相談サイトやランディングページを作成し、ページ内でメールマガジン登録や問い合わせを促すようにしておけば、24時間体制で新規リードを獲得できます。

「ホームページは持っているけれど集客に結びついていない」「以前高い費用をかけて広告したがうまくいかなかった」という声も聞かれます。

しかしながら、正しいノウハウに基づいて仕組みを構築すれば着実に成果が期待できるのです。

実際に、ある司法書士事務所では専門のWeb集客プランを導入した結果、「明らかに問い合わせの数が増え、ネット経由で毎月複数の成約が取れるようになった」といいます。

同事務所では「ネットから直接集客できる案件は、従来の紹介案件に比べ価値が高い」とも感じており、自前で集客力を持つことのメリットを実感しています。

とはいえ、司法書士事務所内にマーケティングの専門人材を置くのは難しいケースも多いもの。

人材調達が難しい場合は、外部の専門サービスを活用する手もあります。

たとえば、私たちドットアンドノード株式会社では、司法書士事務所向けに「繁盛司法書士プラン」というWeb集客支援サービスを提供しており、ホームページ制作から広告運用、Googleビジネスプロフィールの最適化までワンストップでサポートしています。

実績のあるノウハウを活用し、しかも事務所の手間をほとんどかけずに導入できるため、忙しい先生方でも安心です。

このような外部サービスの力も借りながら、紹介に頼り切らない「案件獲得の仕組み」を持つことが、AI時代の司法書士事務所経営には欠かせません。

AI時代の司法書士事務所経営で失敗しないためのポイント

AIや、デジタルツールを積極的に取り入れることは司法書士にとっても重要です。

しかしながら、導入にあたって注意すべき点も次のようにあります。

- AIやデジタルツールに依存しすぎない

- セキュリティ管理や個人情報管理を徹底する

- 顧客とのコミュニケーションを密に行う

- スタッフ教育や体制構築を怠らない

- 情報を常にアップデートする

ここからは、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

AIやデジタルツールに依存しすぎない

まず気をつけたいのは、AIやITツールに業務を丸投げしすぎないことです。

AIは非常に便利です。

だからといって、業務の最初から最後まで100%任せきりにするのは危険です。

たとえば、生成AI(ChatGPT等)は、「もっともらしい文章」を作成しますが、必ずしも内容が正確とは限りません。

法律改正の最新情報を反映できておらず誤った見解を出してしまうリスクや、学習データの偏りによる「見当違いな回答(ハルシネーション)」が紛れ込む恐れも指摘されています。

こうしたAIの出力を人間がチェックせずそのまま利用すれば、依頼者に誤った情報を伝えて、トラブルになる可能性があります。

また、チャットボット任せの対応ばかり続けていると、依頼者によっては「機械的で冷たい」「手を抜かれている」と感じる方もいるはず。

実際、非対面ツールが普及したことで対面時代より顧客との関係性が希薄になり、クレームにつながるケースも少なくありません。

「AIにできることは任せるが、肝心な部分は人間が責任を持つ」というメリハリが重要です。

つまり、AIやデジタルツールはあくまで業務補助の道具と割り切り、最終的な判断や依頼者対応の要所では、人間がしっかり舵取りをしていきましょう。

AIで効率化できた時間は、高付加価値サービスの提供や既存サービスの品質向上に充てられます。

たとえばAIで登記書類作成の手間を省けたら、その分依頼者への報告書を丁寧に作成してさしあげる、面談時間を十分に確保して信頼関係を築く、といった具合です。

便利だからといってAI任せにしすぎず、人間ならではの創意工夫や気配りで他事務所との差別化を図ることが、結果的に事務所の評価向上につながります。

セキュリティ管理や個人情報管理を徹底する

AIやクラウドサービスを活用する際には、情報セキュリティ対策にもこれまで以上に配慮が必要です。

オンラインでのデータ共有やクラウド上での書類管理は便利な反面、サイバー攻撃や情報漏えいのリスクが高まります。

特に司法書士が扱う不動産登記や相続関係の情報は、極めて重要な個人情報を含みます。

不十分なセキュリティ対策のままAIツールに機密データを入力したり、無料のクラウドストレージで顧客書類を管理したりすれば、万一流出した場合に事務所の信用失墜にも直結しかねません。

そのため、技術導入とセットでセキュリティポリシーの強化を行うことが重要です。

具体的には、AIツールの利用規約を確認して機密情報を含む質問をしない、クラウドサービスは信頼性の高い業者を選びアクセス権限を最小限に抑えるなど。

ほかにもハード的な対策として、通信を暗号化する、端末やネットワークに堅牢なセキュリティ対策ソフトを導入する、などが挙げられます。

また、スタッフ全員に対して情報管理に関する教育を徹底し、パスワードの適切な管理や、フィッシングメールへの注意喚起など、基本的な対策も怠らないようにしましょう。

AI時代だからこそ「便利さ>安全性」とならないようバランスを取り、依頼者の大切な情報を守る信頼の砦としての責任を果たすことが大切です。

顧客とのコミュニケーションを密に行う

デジタル化が進むことでオンライン上で完結するやり取りが増え、人間同士の接点が減りがちです。

しかし、だからこそ従来以上に顧客とのコミュニケーションを密に取る意識が重要になっています。

メールやチャットだけでは伝わりにくいニュアンスも多々あります。

顔の見えないやり取りが続くと、依頼者は不安です。

AIチャットや自動返信を導入している場合でも、裏で人間がしっかり目配りしフォローする体制を整えましょう。

具体的には、依頼者ごとに担当者を決めて定期的に状況報告やフォロー連絡を入れる、オンライン面談では表情や声のトーンにも注意して相手の心情を汲み取るなど。

他にも、対面相談を希望する顧客には柔軟に応じる、などの工夫が考えられます。

レスポンスは可能な限り迅速にし、「待たせない・放置しない」ことを徹底するだけでも人間の温かみが伝わり、信頼感が高まります。

また、チャットボットで一次対応した内容については後で人間が目を通し、必要に応じて「先ほどの回答で不足していた点はありませんか?」とフォローするのも効果的です。

司法書士業務では依頼者から事情をしっかりヒアリングし、悩みに寄り添う姿勢が欠かせません。

AIには真似できない人間ならではの強みであり、コミュニケーションを疎かにすると事務所の評価を落とす要因にもなりかねません。

オンライン全盛の時代だからこそ、「最後は人」と思ってもらえる温かみのある対応を心がけ、顧客満足度の向上とクレーム防止に繋げましょう。

スタッフ教育や体制構築を怠らない

新しいAIツールやクラウドシステムを導入しても、扱うスタッフが使いこなせなければ宝の持ち腐れです。

また、せっかく効率化できる仕組みを入れても、従来のやり方に固執するメンバーがいたりマニュアル整備が不十分だったりすると、事務所全体の業務フローには定着しません。

そこで、スタッフ教育と社内体制の構築にはこれまで以上に注力する必要があります。

具体的には、新システム導入時には全員に対する操作研修を実施し、マニュアルを整備して共有しましょう。

リテラシーの高いメンバーがいれば、ぜひDX化の中心となってもらい、他スタッフをサポートする体制を作るのもおすすめ。

定期的にミーティングを開いて運用上の課題や改善案を話し合い、「現場の声」を反映しながら業務フローをブラッシュアップしていくことも大切です。

トップダウンでツールだけ導入して「はい終わり」ではなく、現場で回る仕組みに落とし込むまで伴走すべきです。

また、人事面でも将来を見据えた体制づくりを意識しましょう。

たとえばITに強い人材を採用したり育成したりして、きちんと事務所のDX担当的なポジションを設けるのもおすすめです。

逆に高齢のスタッフが多い場合は、年齢に応じたサポート(文字を大きくしたマニュアルを用意する、理解度を確認しながら進める、など)も検討しましょう。

こうした教育・体制作りをしないままだと、どんなに優秀なAIやシステムを導入しても本来の効果を発揮できずに終わってしまいます。

一方で、手間ひまをかけてでも丁寧に業務フローを再構築し、全員が新しいやり方に順応できれば、驚くほど業務がスムーズに回るようになるはずです。

導入初期に手を抜かず、導入してからも改善を怠らないようにしっかりと社内に浸透させることが、最終的な成功につながります。

情報を常にアップデートする

AIやデジタルツールの進化スピードは速く、関連する法律や制度も次々に改正されていきます。

そのため、司法書士にとっては、常に最新の情報をキャッチアップし続ける姿勢が不可欠です。

一度仕組みを構築したからといって安心せず、新しいサービスや技術が出ていないか、業務に影響する法改正が予定されていないか、アンテナを高く張っておきましょう。

たとえば、ブロックチェーン技術が不動産登記に及ぼす可能性など、将来的な変化につながる情報は今から収集しておけば、「いざ導入」となった際にもスムーズに対応できます。

法律家である以上、社会システムの変化には常に敏感でありたいものです。

具体的な実践方法としては、業界団体や法務省の発表資料に目を通す、専門誌や有識者のブログ・SNSをフォローして動向をチェックする、勉強会やセミナーに参加する、といった方法があります。

事務所内でも週に一度は情報共有ミーティングを開き、それぞれが仕入れたニュースを報告し合うといった取り組みをするのもおすすめ。

常に情報アップデートの意識を持ち続けることで、サービス品質の維持向上だけでなく、新たなビジネスチャンスの発見にもつながります。

逆に情報収集を怠ると、いつの間にか時代遅れのやり方で非効率な業務を続けていたり、法改正に対応できずにミスを犯したりするリスクがあります。

「昨日までの常識が今日は非常識になるかもしれない」くらいの気持ちで最新情報にアンテナを張り、柔軟に業務や戦略をアップデートし続けましょう。

今のAI時代に合わせた司法書士事務所経営戦略を取り入れよう!

AI時代において、司法書士事務所が安定的に経営を続けるためには、戦略的な取り組みが欠かせません。

単に従来のやり方を繰り返すのではなく、時代の変化に合わせて業務内容やサービス提供方法、集客手段などを柔軟に進化させていくことが重要です。

特に、安定経営の土台となる「自社で顧客を獲得できる仕組み」を持つことはこれまで以上に重要です。

紹介だけに頼らず自走できる集客力を備えることで、景気や人脈に左右されない強固なビジネスモデルを確立できます。

「ホームページを作るだけ」では集客につながりませんが、適切な戦略と仕組みづくり次第でWebから着実に依頼を増やすことは可能です。

ぜひ本記事で紹介したポイントを参考に、AI時代にマッチした経営戦略を自社に取り入れてみてください。

もし、自社内での対応が難しい場合は、専門サービスの活用も検討してみてください。

私たちドットアンドノード株式会社では、司法書士事務所に最適化した集客支援や業務効率化の提案を行う「繁盛司法書士パック」を提供しています。

実績に基づいたWebマーケティングやDX化のノウハウを活用し、先生方の事務所経営をワンストップでサポートいたします。

ぜひこうしたサービスも上手に活用しながら、AI時代における司法書士事務所の安定経営を実現していきましょう!