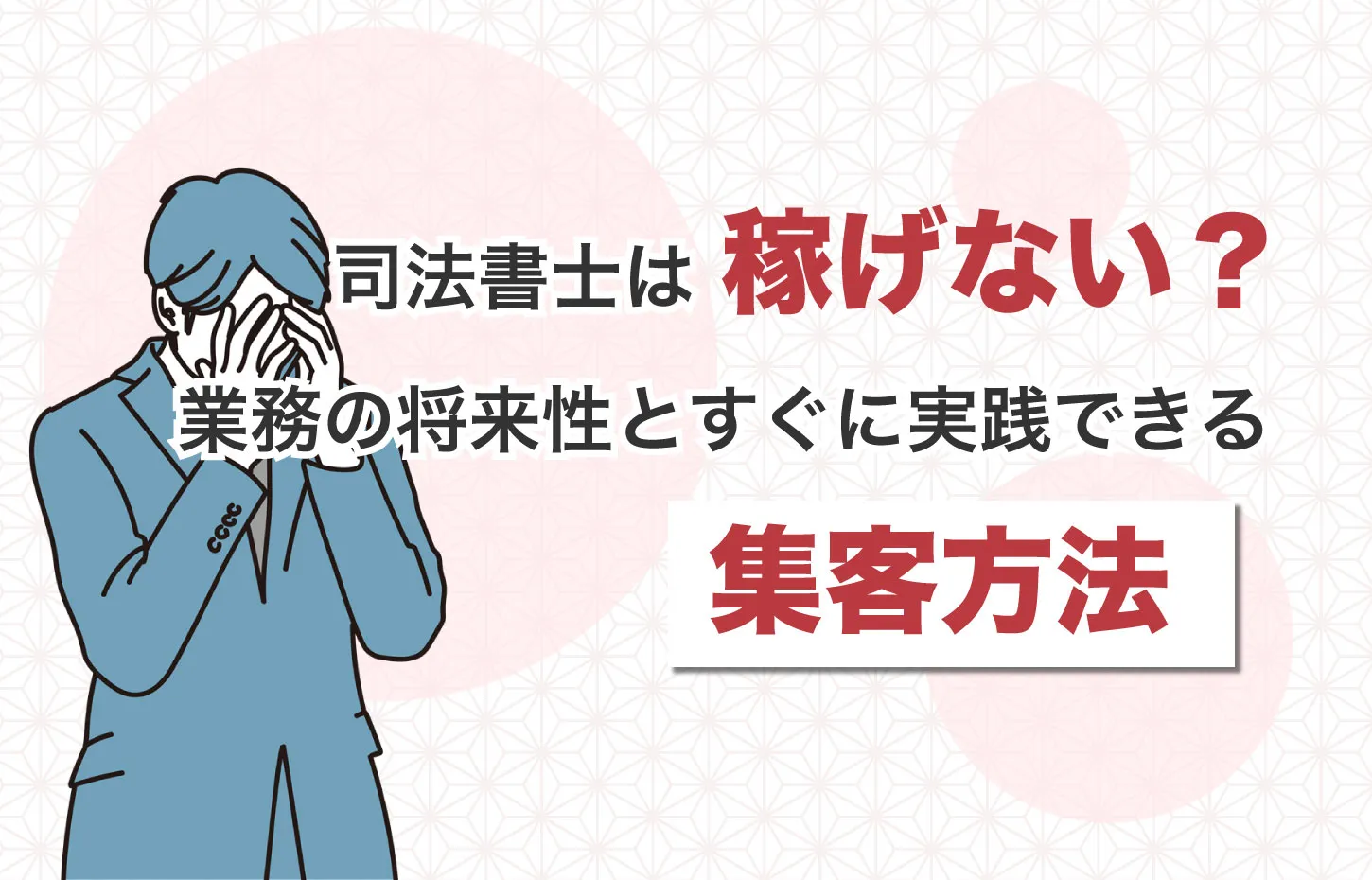

司法書士は稼げない?業務の将来性とすぐに実践できる集客方法を徹底解説

司法書士試験に合格したものの、「仕事がない」「稼げない」「食えない」など、厳しい現実に悩んでいませんか?

難関資格といわれる司法書士ですが、稼げるかどうかは専門性や集客力などに影響されます。

士業としての強みをアピールできなければ、獲得できたはずの依頼を取りこぼす恐れもあるので要注意です。

独立開業で事務所を構える場合は、司法書士の将来性も見据えておきましょう。

本記事では、司法書士が稼げないといわれる理由や、すぐに実践できる集客方法などをわかりやすく解説します。

司法書士が稼げないといわれる7つの理由

司法書士は平均年収の高い職業といわれますが、以下の理由から稼げないケースも増えています。

- 登記の件数が減少している

- 司法書士の業務がわかりにくい

- ベテランの司法書士に業務が集中している

- 業務を限定している

- 他の士業と業務が競合している

- AIやアプリで作成できる書類が増えた

- PR戦略が不十分

司法書士は「登記の専門家」というイメージが強いため、遺産分割協議書などの作成は他の士業に流れている場合があります。

まずは稼げない理由を明確にする必要があるため、以下に該当するかどうかをチェックしてみましょう。

登記の件数が減少している

法務省は登記の件数を公表しており、過去10年の不動産登記をみると、以下のように減少しています。

| 【2015~2024年の不動産登記件数】 2015年:13,489,489件 2024年:12,786,317件 出典:法務省 【登記統計 統計表】 |

商業登記や成年後見登記などは増加していますが、登記全体では減少しているため、司法書士への依頼も減っているとみられます。

登記は種類が多いので、不動産以外の登記をいかにして受任するかが収入アップの鍵となるでしょう。

司法書士の業務がわかりにくい

司法書士は広範囲な業務に対応できますが、具体的な内容はあまり知られていません。

一般的には「登記申請」のイメージが先行しており、会社の定款や遺言書の作成、供託などの業務は認知度が低くなっています。

他の士業との違いもわかりにくいため、M&Aなどのコンサルティングや、遺産分割の手続きが弁護士や行政書士に流れてしまっている可能性があります。

ベテランの司法書士に業務が集中している

同じ事務所にベテラン司法書士がいる場合、新人にはなかなか仕事が回ってこないケースがあります。

独立開業する場合も、近くに経歴の長い司法書士が事務所を構えていると、顧客の獲得が難しくなります。

依頼者は司法書士を頻繁に変えない傾向にあるため、不動産の所有権移転登記や会社役員の変更登記など、定期的に発生する業務はベテランに集中しやすいでしょう。

司法書士事務所に就職する場合は、新人育成に注力しており、経験を積める職場かどうかが重要です。

独立する際は近隣の司法書士事務所をチェックし、競合しにくい業務や立地を考慮する必要があるでしょう。

業務を限定している

特定の業務のみ受任していると、稼げない司法書士になる恐れがあります。

たとえば、債務整理の依頼を断った場合、「あの司法書士では借金問題を解決できない」などの評判が広がり、相談件数が減少するでしょう。

経験済みの業務は失敗のリスクが低く、処理スピードも早くなりますが、同じ依頼ばかり受任していては顧客の拡大を見込めません。

苦手意識がある分野でも、司法書士の業務範囲であれば、積極的に受任したほうがよいでしょう。

他の士業と業務が競合している

登記申請は司法書士の独占業務ですが、その他の書類作成などは弁護士や行政書士と競合する場合があります。

遺言書や遺産分割協議書、贈与契約書などの作成は他の士業も代行できるので、競合分野には注意が必要です。

また、訴額が140万円以下の民事訴訟であれば、司法書士が代理人になれるケースもありますが、「裁判だったら弁護士」というイメージが一般的でしょう。

AIやアプリで作成できる書類が増えた

近年はAIやアプリが進化しており、必要事項を入力すると、官公庁に提出する書類を作成できます。

不動産の登記申請書や相続関係説明図、会社の定款などはAIでも作成できるため、今後はさらに司法書士の仕事が減少する可能性があります。

ただし、高齢者にはアプリの操作を苦手とする方が多く、AIも利用者の心情までは汲み取ってくれません。

司法書士は「誰が何を相続するとトラブルになりにくいか」などのアドバイスや、コンサルティング業務で活躍できるでしょう。

PR戦略が不十分

稼げない司法書士から脱却する場合、まずPR戦略が重要です。

ホームページやSNSを開設している司法書士もいますが、業務に結びつかない情報発信も少なくありません。

依頼者は司法書士の選び方に迷っているケースが多いので、ネットで発信する際は以下のような情報を掲載するとよいでしょう。

- 顔写真とプロフィール

- 注力している業務

- お役立ちコラム(相続登記の手順を図解で解説など)

- 司法書士になったきっかけ(親の相続で苦労したなど)

- 業務実績(後見制度の相談件数を月次で公開するなど)

- 相談方法(初回無料やオンライン面談可能など)

- 料金体系

事務所を構えているだけでは十分な集客を期待できないため、依頼者がすぐに行動に移せる情報を発信すると効果的です。

ターゲットとなる顧客層を明確にし、効果的なPRをしたい場合は、マーケティングの知識や実践も必要です。

稼げないで廃業する司法書士の特徴

司法書士は登録数が増えており、競争も激化しているため、以下のようなケースは廃業リスクが高くなります。

- 人脈を構築せずに開業している

- 事務所の資金繰りが悪化している

- IT化が遅れている

- 受任可能な依頼を取りこぼしている

現在の状況に該当するかどうか、以下を参考にチェックしてみましょう。

人脈を構築せずに開業している

人脈を構築しないまま司法書士事務所を開業すると、「開店休業」の状態になりやすいので要注意です。

組織内司法書士として実績を積んでも、顧客を引き連れて独立できるわけではありません。

企業から定期的に業務を依頼してもらう場合は、「御社の近くで開業予定」「今後はより手厚いサポートが可能」など、顧客獲得のための事前準備が必要です。

事務所の資金繰りが悪化している

司法書士事務所を開業する場合は、経営センスや財務・税務などの知識が求められます。

家賃などの固定費が高い、顧客からの集金に時間がかかっているなど、事務所の資金繰りが悪化すると数カ月で廃業となる可能性があります。

開業直後は仕事の依頼が安定しにくいため、稼げない状態を想定し、最低でも売上6カ月分程度の運転資金を準備してください。

独立開業する場合は、一般企業と同じく資金計画や事業計画を立てる必要があります。

IT化が遅れている

司法書士の業務もIT化やDX化が進んでおり、乗り遅れた場合は顧客離れを引き起こす可能性があります。

紙ベースの業務は効率が悪く、情報漏えいや紛失のリスクも高いので、データ化をおすすめします。

司法書士用のソフトウェアはITベンダーが開発していますが、カスタマイズ性が低いため、表計算やデータベースソフトを使いこなせるとよいでしょう。

定型業務を効率化すると、法律相談の時間を十分に確保できるため、顧客獲得のチャンスを増やせます。

受任可能な依頼を取りこぼしている

対応可能な業務をアピールできていなかった場合、受任できたはずの依頼をとりこぼす恐れがあります。

たとえば、相続財産が不動産に偏っており、公平な遺産分割が困難な場合は、司法書士が代償分割を提案するケースがあるでしょう。

相続人同士の関係性から、代償金の受取拒否などが想定される場合は、供託もアドバイスしておくのがベストです。

会社設立をサポートする際は、事業拡大に伴う本店移転や定期的な役員変更など、今後発生する登記もアピールしておきましょう。

稼げない司法書士から脱却!需要を見込める業務5選

司法書士の業務は相続などの手続きと関連しているため、将来性がある資格です。

登記申請が減少しても、今後は以下の分野で活躍できる可能性があります。

- 任意後見制度や家族信託の提案

- 認定司法書士による簡裁訴訟代理業務

- 相続登記義務化への対応

- 法人設立登記などの支援

- 他の士業との協業

弁護士や行政書士と競合する分野もあるので、以下を参考に士業同士の連携も高めていきましょう。

任意後見制度や家族信託の提案

任意後見制度や家族信託は認知症リスクの備えとなるため、今後は需要が高まる業務です。

司法書士や弁護士は任意後見人に選任されるケースが多く、家族信託は信託プランの設計を任される場合があります。

家族信託は賃貸経営と相性がよく、将来的にはプランの見直しが必要となるので、依頼者が所有する収益物件の管理や、承継計画を十分に把握しておくべきでしょう。

内閣府の推計では65歳以上人口は2035年に全体の33.4%へ達する(出典:内閣府「高齢社会白書 平成27年版高齢社会白書(全体版) 1 高齢化の現状と将来像」)と見込まれています。

高齢社会の流れは今後も続くと予想されるため、後見業務などのスキルアップをおすすめします。

認定司法書士による簡裁訴訟代理業務

簡易裁判所における民事訴訟の場合、訴額が140万円以下であれば、認定司法書士が訴訟手続きを代行できます。

具体的には、以下の手続きで代理人になれるため、業務の幅が大きく広がるでしょう。

- 民事訴訟

- 訴訟提起前の和解

- 証拠保全

- 民事保全

- 民事調停

- 支払督促

- 少額訴訟における債権執行

- 仲裁

- 裁判外の和解

- 土地の筆界特定

認定司法書士になるためには、日本司法書士会連合会の特別研修を受講し、簡裁訴訟代理等能力認定考査にも合格した後、法務大臣の認可を受ける必要があります。

交通事故の示談交渉などにも介入できるので、認定司法書士は収入を確保しやすくなるでしょう。

相続登記義務化への対応

登記業務を不動産売買や会社設立などに限定しており、稼げない状態になっている場合は、相続登記義務化にも対応してみましょう。

相続登記の義務化は2024年4月1日からスタートしており、すでに1年以上経過(2025年7月時点)しますが、以下のような理由から「所有者不明土地」の解消には至っていない状況です。

- 土地が複数あるため対応できない

- 遺産分割協議がまとまらない

- 土地の筆界で隣地オーナーと争っている

- 相続対象の不動産が遠方にある

司法書士が介入すると遺産分割がまとまりやすく、登記申請も早めに完了します。

依頼者は過料(10万円以下)のペナルティを回避し、不動産の所有権も主張できるため、メリットを感じてもらいやすいでしょう。

法人設立登記などの支援

法人の設立件数は上昇傾向にあるため、司法書士は定款作成や商業登記に関与できます。

定款には本店所在地や資本金、事業年度などを定めますが、すべて経営に影響するので、司法書士の専門知識が必要です。

また、定款の変更は株主総会の特別決議を必要とするため、司法書士は議事録の作成・保管などにも関われます。

近年は成年後見登記の件数も伸びており、司法書士が後見人に選任されるケースもあるので、不動産以外の登記にもアンテナを張っておきましょう。

他の士業との協業

他の士業と協業できる体制があれば、業務の取りこぼしが少なくなります。

たとえば、遺産相続の業務は各士業に共通するため、弁護士との関係性を構築すると、相続争いの解決後に不動産登記の申請を受けられる可能性があります。

依頼者が富裕層の場合は、税理士と協業できるケースもあるでしょう。

組織内司法書士として働く場合、すでに弁護士や行政書士などの事務所と連携しているケースが多いため、新たな関係構築は必要ないかもしれません。

独立開業する際は士業同士のネットワークを構築し、業務の取りこぼしを回避しましょう。

稼げない司法書士が実践すべき集客方法

司法書士はサービス業といえるため、法律の知識だけでは成り立たない部分があります。

稼げない司法書士からの脱却を目指す際には、自分自身を売り込むPR戦略や、地道なコンサル活動なども必要です。

利益を出せずに悩んでいる方は、次の集客方法を実践してみてください。

- 地元企業や地域住民との交流

- 相続セミナーなどコンサル活動を定期開催する

- 他士業との協業によるワンストップサービスの提供

- 新たな分野へのチャレンジ

- 司法書士会の研修や勉強会に参加する

- ホームページやSNSによる情報発信

- 経営コンサルタントの有効活用

- 専門性とブランド価値の強化

ここからは、各集客方法を詳しく見ていきましょう。

地元企業や地域住民との交流

司法書士が十分な収入を得るためには、地域との交流がカギになります。

地元企業へのあいさつ回りや、地域行事への参加を強化しておけば、司法書士の業務や専門分野などをアピールできます。

地元の商工会にも参加すると、税理士や経営者との関係を構築できるので、仕事の依頼につながりやすくなるでしょう。

また、商工会には融資や経営のサポート体制があるため、独立開業を目指す場合は有益な情報を得られます。

相続セミナーなどコンサル活動を定期開催する

稼いでいる司法書士は上位層にとどまりがちであるため、収入アップにはコンサル活動による地盤づくりも欠かせません。

地域住民を対象とした相続セミナーなど、地道なコンサル活動を継続すると、顧客拡大につながります。

自治会長などにセミナーの重要性や有益性を伝えておけば、地域住民を招集してくれるケースもあるでしょう。

セミナー後の個別相談会も設定すると、相続や債務整理などの相談を持ち掛けてもらえる可能性があります。

※ただし、稼げる方は上位層にとどまりがちであるため、こうした地盤をつくって置くことが重要、といった意味合いを含んでいただけますか。

他士業との協業によるワンストップサービスの提供

弁護士や行政書士と協業できれば、会社の設立や事業譲渡、遺産相続などの業務に関われます。

たとえば、弁護士が携わっているM&Aなどの事案がある場合、役員の変更登記や商号変更登記などの依頼を受けられるでしょう。

許認可事業を新規に立ち上げる会社については、行政書士を介して登記申請を代行できる可能性があります。

また、税理士との関係を構築すると、会社設立や事業承継に伴う変更登記、相続を見据えた家族信託など、幅広い業務に携われるでしょう。

新たな分野へのチャレンジ

稼げる司法書士になるためには、新たな分野へのチャレンジが必要です。

たとえば、賃貸アパートなどを経営している知り合いがいる場合、年齢によっては家族信託の提案を受け入れてもらえる可能性があります。

起業家向けに補助金・助成金などの申請をサポートし、資金調達に成功すると、実力や信頼性を評価してもらえます。

手続が複雑な個人再生など、債務整理にも積極的にチャレンジしてみましょう。

司法書士会の研修や勉強会に参加する

司法書士会が主催する研修や、勉強会に参加すると、知り合いの司法書士から案件を紹介される場合があります。

大企業の事業再編など、一つの事務所で対応しきれない大型案件については、パートナー司法書士として協力を求められる可能性もあるでしょう。

情報収集のチャネルを増やすと集客につながりやすいため、稼げる司法書士への足掛かりとなります。

ホームページやSNSによる情報発信

依頼者の多くはネットで情報収集しているため、ホームページやSNSアカウントは重要です。

情報発信の媒体を持っていなければ、他の司法書士に業務が流れてしまう恐れがあります。

すでにホームページを運用している場合は、必ずSEO(検索エンジン最適化)も意識してください。

SEOはホームページのアクセス数や相談件数などに影響するため、反響がない場合はサイト設計やコンテンツの見直しが必要です。

FacebookなどのSNSを活用する際は、共感を得やすい発信を心がけておきましょう。

たとえば、毎週1回のペースで「相続登記の落とし穴」や、「成年後見で実際にあった質問」などのコラムを投稿すると、読者の反応率が高まります。

経営コンサルタントの有効活用

PR戦略を見直しても集客効果がない場合は、経営コンサルタントに広告・宣伝を任せるのもおすすめです。

たとえば、ホームページのアクセス数は伸びているのに、法律相談の予約などに結びついていなければ、ターゲットへのアプローチを間違えている可能性があります。

実効性のある広告にはマーケティングやデータ分析が欠かせないため、集客力を上げたい場合は専門家のコンサルティングが必要です。

コンサルティング会社を決める際は、初期費用や契約期間の縛り、ホームページの制作期間などを判断基準にするとよいでしょう。

専門性とブランド価値の強化

司法書士は廃業率が低いため、常にライバルがいる状況です。

集客効果を高めたい場合は、専門性とブランド価値の強化を重視してみましょう。

たとえば、相続を専門的に扱う司法書士であれば、「相続で困ったときはあの先生に相談を」などの口コミが広がる可能性があります。

法律相談の際には専門用語をわかりやすく説明し、依頼者が納得するまで丁寧に対応すると、司法書士のブランド価値がより高くなるでしょう。

「稼げない」から脱却し収入アップを目指す司法書士の方はドットアンドノードにご相談を!

仕事の依頼が少なく、稼げないとお悩みの場合は、まず集客方法を見直してみましょう。

収益が伸び悩むと事務所の財政が悪化し、独立から数カ月で廃業に至る可能性があります。

「色々試したけど効果が出ない」など、集客方法に悩んでいる方は、ぜひドットアンドノード株式会社にご相談ください。

集客方法は以下のAISASモデルが軸となるため、実践的な集客戦略や、顧客導線の再構築が可能です。

- A(Attention):認知・注意

- I(Interest):興味・関心

- S(Search):検索

- A(Action):行動

- S(Share):共有

最終ステップの共有は「成約」を意味するので、顧客の獲得や、収入アップの喜びを実感できるでしょう。

現状を変えたいと本気でお考えの方は、まずドットアンドノードにお問い合わせください。